Le 22 septembre 2025, à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, Emmanuel Macron annonçait la reconnaissance officielle de l’État palestinien par la France. Plusieurs dizaines de mairies ont choisi de hisser le drapeau de la Palestine sur leur fronton. Un geste fort, à la fois symbolique et politique, qui a suscité la controverse.

La neutralité est l’une des pierres angulaires du droit public français. Elle impose que l’administration s’adresse à chaque citoyen de manière impartiale, sans afficher d’opinion politique, religieuse ou philosophique.

Ce principe a été précisé par le Conseil d’État dans son arrêt Commune de Sainte-Anne, du 27 juillet 2005. À l’époque, la commune guadeloupéenne avait décidé d’apposer un drapeau rouge, vert et noir, symbole indépendantiste. La haute juridiction a posé une règle claire : « le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques ». Même s’il ne s’agissait pas de l’emblème d’un parti, le drapeau exprimait une revendication politique locale. Il y a près de vingt ans déjà, le Conseil d’État rappelait que la façade municipale, en tant qu’expression de l’administration, ne peut trahir une préférence politique. L’arrêt souligne enfin que l’appréciation d’un tel pavoisement dépend du contexte : nature et symbolique du signe, visibilité, et histoire politique de la commune.

C’est précisément ce raisonnement qui a été mobilisé dans une ordonnance du 21 juillet 2025 visant la commune de La Courneuve. La ville avait déployé une large banderole reprenant les couleurs du drapeau palestinien et la mention « Stop au massacre à Gaza ». Le maire Gille Poux (Parti Communiste) avait par ailleurs relayé ce message sur les réseaux sociaux. Pour le Conseil d’État, l’association des couleurs et des choix de communication traduisait une prise de position politique et non un simple geste humanitaire. Le juge a donc confirmé la suspension de l’affichage, estimant que le message, replacé dans son contexte, excédait le cadre de la neutralité républicaine.

Près de 90 mairies en solidarité avec la Palestine

À Malakoff, Gennevilliers ou encore Saint-Denis, les élus ont assumé le choix de hisser le drapeau palestinien. Tous parlent de « devoir de solidarité », insistant sur le caractère symbolique de leur geste. Ils rappellent que la France a elle-même reconnu l’État palestinien, et considèrent donc légitime de manifester localement cette reconnaissance.

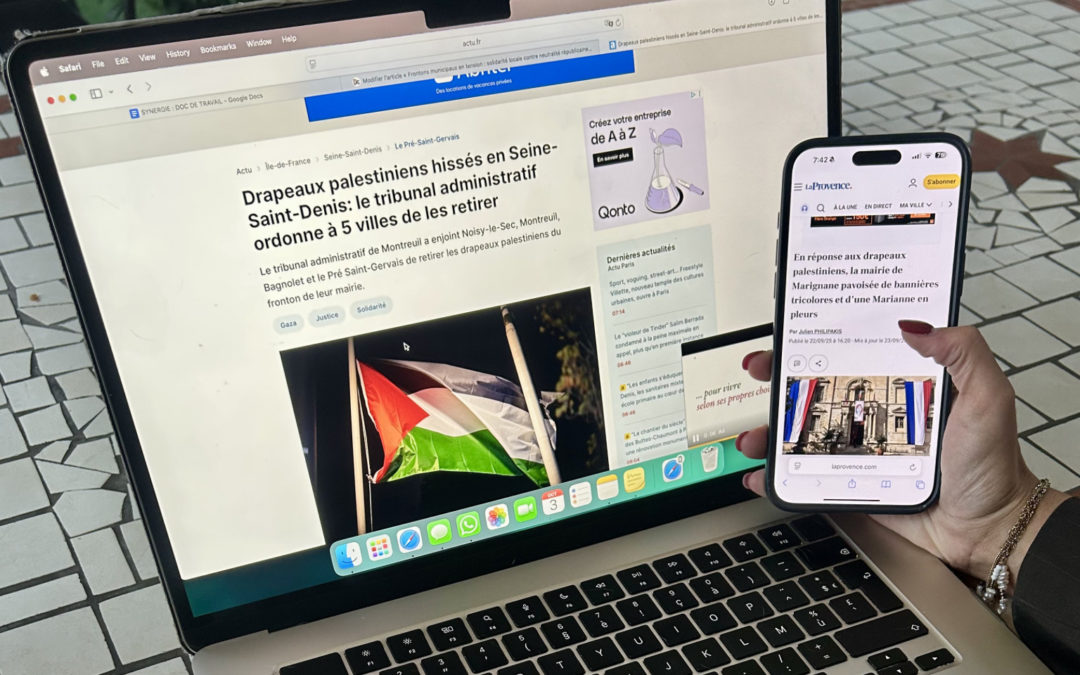

Les juridictions administratives n’ont toutefois pas validé systématiquement ces initiatives. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la préfecture de Seine-Saint-Denis, a ainsi ordonné le 24 septembre 2025 à cinq communes (Aubervilliers, Saint-Denis, Stains, L’Île-Saint-Denis et Le Pré-Saint-Gervais) de retirer immédiatement les drapeaux palestiniens de leurs frontons. La juridiction a également assorti sa décision d’une astreinte de 500 euros par jour et par commune en cas de maintien. Le juge a considéré que l’apposition du drapeau constituait une prise de position politique sur un conflit international, compétence qui ne relève pas d’une collectivité territoriale mais de l’État.

La frontière entre solidarité et politique est ténue. Les juges examinent non seulement le drapeau, mais aussi le contexte. À l’inverse, les élus concernés insistent sur la brièveté du pavoisement et son caractère purement symbolique, comparable aux actions de coopération décentralisée permises par la loi (jumelages, partenariats culturels, envoi d’aide humanitaire ou de matériel).

Le contre-exemple tricolore

À Marignane, des drapeaux tricolores et une Marianne en larmes ont été affichés. L’élu Éric Le Dissès (Rassemblement National) justifie son choix en affirmant que « le seul drapeau qui doit flotter sur les bâtiments publics est celui de la République ». En filigrane, l’idée était claire : rappeler que la neutralité ne consiste pas seulement à s’abstenir de toute revendication politique, mais aussi à mettre en avant les emblèmes qui incarnent l’unité nationale.

Cette initiative prête néanmoins à discussion. Sur le plan juridique, l’usage d’une Marianne stylisée n’entre pas directement en conflit avec le principe de neutralité. Marianne est un symbole républicain librement interprétable, et aucune incrimination spécifique n’existe en droit pour son utilisation, contrairement au drapeau tricolore ou à l’hymne national. Mais tout dépend du contexte : si la représentation avait été associée à un slogan ou à un appel politique, le juge aurait pu y voir une forme de revendication.

Politiquement, la mise en scène visait surtout à opposer un message à ceux qui avaient choisi le drapeau palestinien. L’opération n’était donc pas dénuée d’intentions stratégiques : la municipalité a cherché à matérialiser la neutralité par un excès inverse, celui du sur-pavoisement républicain.

Un dilemme ravivé par le conflit ukrainien

Cette fermeté contraste avec l’épisode ukrainien. Au lendemain de l’invasion russe de février 2022, de nombreuses mairies avaient fait flotter le drapeau bleu et jaune sur leur fronton. La controverse fut bien plus discrète, alors même que le principe de neutralité s’appliquait dans les mêmes termes.

La justice administrative avait pourtant été saisie. Par une ordonnance du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles avait estimé que l’apposition d’un drapeau ukrainien pouvait être tolérée, à condition qu’elle soit validée par le conseil municipal et présentée comme un signe de solidarité. Dans l’affaire jugée, la décision avait finalement été annulée non pas en raison du drapeau lui-même, mais parce que le maire avait agi seul, sans délibération préalable.

C’est donc une interrogation plus fondamentale qui émerge. Que doit refléter la façade d’une mairie : la stricte impartialité de la République, ou l’écho des élans solidaires de ses citoyens ? Ce paradoxe fait des murs municipaux un miroir des fractures du monde, et rappelle que la neutralité, loin d’être une évidence, demeure un équilibre fragile entre droit, symbole et politique.

Elina GHEZ